Onkel Jacques und die Spätlings

Ein Wort zuvor

Natürlich weiß ich nicht, wie mein Leben ohne Jacques Riousse verlaufen wäre, aber sein Leben und Denken kennen zu lernen, hat das meinige stark beeinflusst. Zu Hause hatte ich es schon gut. Die Eltern waren meist liebevoll. Mit meinen fünf Schwestern habe ich mich gut vertragen. Die Schule hätte ich wohl ernster nehmen sollen, aber ich bin auch so einigermaßen gut durchgekommen und unsere Jazzband hatte in meinem täglichen Leben einen hohen Stellenwert. Aber das Denken und Handeln in unserem katholischen Elternhaus war schon eng, aus heutiger Sicht. Aber deutlich liberaler als in vielen anderen Familien, Auch wenn unser Haus viel Platz bot und offen für viele war, so stand es doch in Duisburg-Marxloh, einer meist grauen Region im Ruhrgebiet, in der man roch und sah, was man einatmete. In diesem Licht (oder Schatten) kann man erkennen, dass alles, was ich in Jacques Umgebung und durch ihn kennenlernen durfte, von mir aufgesogen wurde.

Alles in Jacques Leben war so ganz anders als in dem meinigen. Erschien oft einfach, improvisiert, bescheiden in Ausstattung und Kleidung und Nahrung, hell leuchtend in der Kunst, die ihn umgab, die er gestaltete. Er lebte in einem Gesamtkunstwerk.

Wie habe ich Jacques Riousse kennengelernt?

Lassen sie mich zur Beantwortung dieser Frage ein wenig ausholen. 1965, noch unter dem Eindruck der fürchterlichen Kriege haben sich Charles de Gaule und Konrad Adenauer Gedanken gemacht, wie sie denn die Jahrhunderte lange Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland in eine dauerhafte Freundschaft wandeln könnten. Ihre Idee, die Länder zu verbinden, führte 1963 zur Deutsch-Französischen Freundschaft, im Elysée-Vertrag besiegelt. Die Freundschaft wächst am besten, wenn man schon die Jugend der Länder zusammenbringt. Das hatte die Schaffung eines großen Austauschprogrammes zu Folge. Hier von durfte auch ich profitieren. In einem dazu gegründeten „Club des quatre vents“ wurden ähnliche Familien in beiden Ländern ausgesucht. So wurde mir Dominique Riousse aus einer Familie mit sechs Kindern (vier Mädchen, zwei Jungen) zugeordnet (Abbildung 1). In meiner Familie gab es ja fünf Mädchen und mich. Um mögliche interpersonelle Schwierigkeiten zu minimieren, achtete der Club auch auf die soziale Stellung der Familien.

So ging es im Sommer 1965 in die Bretagne, denn dort hatten die Familie Michel Riousse aus Bordeaux am Golf von Morbihan ein Ferienhaus, ein umgebautes altes Bauernhaus. Michel war Jacques jüngerer Bruder. Es waren tolle drei Wochen in der Familie, die mich so herzlich aufgenommen hatte. Nun lebte die Großmutter, Mme Mançeron in Paris. Sie durften wir im Anschluss auf dem Weg in die Heimat besuchen. Es gab auch noch einen gewissen Oncle Jacques, einen Künstler und Priester, der in der Nähe von Nizza wohnte und arbeitete.

Zwei Jahre später waren meine Eltern wohl so froh, dass ich das Abitur geschafft hatte, dass sie mir einen Flug nach Nizza spendierten. Oncle Jacques und mein Austauschfreund Dominique holten mich vom Flughafen ab. Noch nie hatte ich Palmen gesehen und eine solche subtropische Luft geatmet, eine andere Welt. Mit einer „Ente“ ging es dann über die moyenne und grande corniche nach St. Martin de Peille. Schon von weitem sah man die moderne Kapelle (Abbildung 2,3,4 [1]). Sie glich einer Seilbahnstation. Hier wohnte und arbeitete er. Über dem Portal eine große Skulptur vor einem Fresko. Die Sonne leuchtete vom blauen Himmel, die Grillen zirpten und ein Duft in der Luft. Ich war hin und weg.

Natürlich sind die Fotos nicht optimal. Es gab erst später elektronische Fotoapparate. Meine analoge Spiegelreflexkamera hatte eine mühsame Schärfeeinstellung und transportierte den Film auch nicht immer richtig. Zum Schreiben des Beitrages habe ich die entsprechenden Diapositive digitalisiert. Also pardon für die Qualität.

Das einfache Leben in St. Martin de Peille

Ich glaube, dass ich dann gleich zum ersten Mal die „Plat du jour“ offeriert bekam: Alles, was von den letzten Malzeiten übrig war, kam in eine Pfanne, die mit vielen anderen ein praktisches Kunstwerk bildeten (Abbildung 5). Etwas Olivenöl, Kartoffeln oder Reis, Knoblauch, etwas Schinken oder Wurst, vielleicht auch Käse. Tomaten nicht zu vergessen und darüber ein Ei, alles gut gewürzt, fertig. Lecker. Zum Frühstück toastete man sich eine Scheibe Weißbrot auf einer Art Sieb, das auf eine Flamme des Gasofens gelegt wurde. Wenn man sie schnell genug vor dem Verbrennen herunternahm, konnte man sie mit Marmelade bestrechen. Jacques trank gerne Nesquik dazu. Man konnte seinen Kaffee auch als Nescafé oder einer Bialetti zubereiten. Das Kaffeemehl würde dann gesammelt für die Aufzucht von Zypressensetzlingen, die bei ausreichender Größe auf dem Grundstück des Bonnelle in die Erde kamen. Die Nesquik-Dosen übrigens waren im wichtig zum Sammeln von Kräutern. Die selbstgepflückten „Herbes de Provence“, viele wuchsen auf dem Gelände der Kapelle – nutzte er für einen Teeaufguss. Er roch gut, schmeckte nach einiger Gewöhnung und war harntreibend. Dazu später mehr. Mit zunehmender Immobilität aß er nicht mehr von dem runden Brot, das immer frisch vom Bäcker geholt werden musste und sehr schnell hart wurde. Er aß Zwiebäcke. Auch die Verpackungskartons wurden zu vielen gleichformatigen Gemälden. Erst jetzt komme ich dazu, diese aufzuhängen, mit Fäden an einer Leiste, vier quer, acht senkrecht.

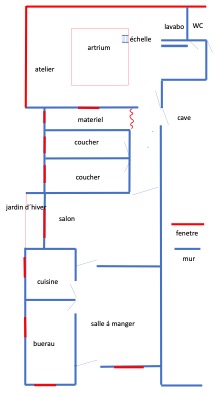

Die Wohnung

Aus der Erinnerung habe ich den Grundriss zur besseren Orientierung gezeichnet (Abbildung 6). In der Küche sah ich zum ersten Mal die „cocotte minute“, den Dampfkochtopf, dessen Dienste wir später nie missen wollten. Meine Einstellung zur Hygiene erwies sich als übertrieben. Teller und Töpfe wurden nicht unbedingt gespült, sie wurden soweit als möglich nur mit Zeitungspapier ausgewischt. Das hatte seinen Grund. Die meisten Häuser in St. Martin de Peille, und es waren 1967 noch nicht so viel dort oben, hatten keinen Kanalanschluss. Deshalb wurde für die Abwässer eine „fosse septique“ genutzt, ein Doppeltank, bei dem die Abwässer zunächst in einen ersten hermetisch abgeschlossenen Tank mit anaeroben Bakterien flossen, um dann im zweiten Tank mit aeroben Bakterien konfrontiert zu werden. Danach konnte die etwas trübe, nicht übelriechende wässrige Flüssigkeit in die Natur entlassen werden. Die Nutzung von Spül- und Putzmittel quittierte er immer mit dem Satz: „Ne tue pas mes microbes“. Ob er schon einmal erlebt hatte, dass eine „Fosse septique“ umgeschlagen war?

In der Küche verwahrte er das Porzellan und die Bestecke in einem offenen Regal, so das alles einen leichten stumpfen Beschlag hatte. Eher ein „Schönheitsfehler“ als ein echtes hygienisches Problem. Trotzdem spülten wir bei Ankunft erst einmal die Teller, Tassen und Gläser, die wir während unseres Aufenthaltes nutzen wollten.

Jacques hatte zwei Kühlschränke In einem Kühlschrank wurde gekühlt, einen zweiten nutze er als Küchenschrank. Oder aktivierte ihn, wenn viel Besuch zu erwarten war. Also deutlich mehr Personen als unsere kleine Familie. Töpfe und Pfannen hingen an der Wand und hatte etwas von einer Collage (Abbildung Töpfe und Pfannen). Darin ein mit Draht gefasster Spiegel für die tägliche Rasur. Daneben ein kleiner Wasserboiler. Darunter der Spülstein, den er auch für seine morgentliche Körperpflege nutzte. Der Herd daneben wurde wie auch der Boiler mit Gas betrieben. Und eine Gasflasche hatte er unter der Spüle als Reserve.

Die Abendmahlzeiten wurden immer gemeinsam eingenommen. Viel Zeit hatte man. Nach der „Plat du jour“ gab es immer Obst oder Käse. Wenig roten Landwein trank er immer mit viel Wasser. Oft gab es Tee, einen ganz besonderen Tee.

Da war der alte „Curé de Peille“ sein Ideengeber. Der Curé wanderte durch die lokalen Berge und sammelte Heilkräuter und mischte ganz besondere Tees daraus. Er hatte mit seinen Tees so viel Geld eingenommen, dass er die Kapelle, unter der Jacques seine Wohnung und sein Atelier hatte, bauen konnte. Jacques erzählte, dass auch Churchill zu den Kunden des „Curé“ gezählt hätte.

Dieser Teemagier inspirierte Jacques unterschiedlichste Kräuter (Rosmarin, Thymian und Kräuter, die wir nicht kennen konnten) zu trocknen und diese mit heißem Wasser aufzugießen. Ein ganzes Arsenal dieser Kräuter verwahrte er in gelben „Nesquik“-Dosen, die er in Kisten im „salle á manger“ verstaut hatte. Ein Löffel Honig gehörte zum „petit sannes“ dazu. Welche Mischung besonders harntreibend war, kann ich nicht mehr sagen. Der Schlaf, meine ich, war danach noch tiefer als sonst dort oben in der Stille, wenn es nicht die harntreibende Mischung war.

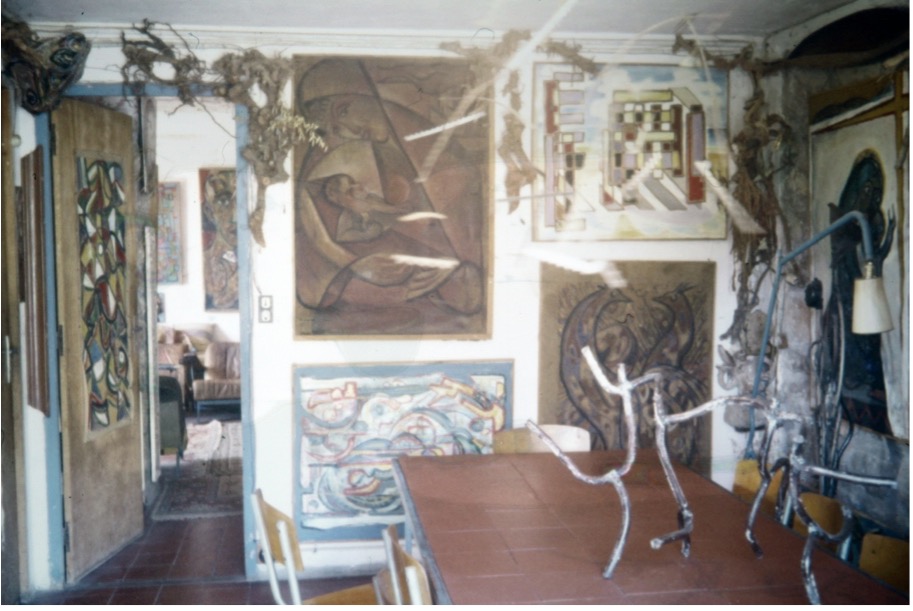

Die Küche hatte ich schon beschrieben. Der „Salle á manger“, den man direkt von der Straße aus betrat, war ebenfalls eindrucksvoll, nicht zuletzt durch die Größe des Tisches, an dem an den Seiten jeweils fünf, am Kopf jeweils zwei Personen Platz hatten (Abbildung 7). Es waren wohl rote quadratische Bodenkacheln übriggeblieben, so dass er für die große Geselligkeit einen so komfortablen Tisch bauen konnte. An den Wänden war kein Platz frei. Überall hingen Bilder, die Jacques wohl mit anderen Malern gegen seine eigenen getauscht hatte. Aber auch eigene. Ich erinnere mich an eine Darstellung von Christus mit einem Stück Brot in der Hand, wie ein Ausschnitt aus einer Abendmahldarstellung. Zwischen den Bilder hatte er Fundstücke aus dem Meer, die er meist selbst bei Tauschgängen gefunden hatte, Korallen, Seesterne, Gewichte von Angelnetzen etc.. Diese waren z.T. so angebracht, dass sie Farbdefekte in der Wand kaschierten. Die Formen der Farbdefekte an den Decken, die waren entstanden durch Undichtigkeiten, übermalte er nicht. Sie inspirierten ihn zu neuen Kunstwerken, nicht nur im „Salle á manger“ sondern in allen Zimmern. Undichtigkeiten waren ein Problem. Ich glaube, die Kapelle wurde nicht fertiggebaut, oder nicht präzise genug. Es ist ja auch eine gewagte, eindrucksvolle Konstruktion. Um sie fertig zu bauen, hatte der Curé de Peille wohl doch nicht genug Geld sammeln können.

Im Laufe der Jahre hat Jacques dann einen großen Bereich über dem Appartement überdacht und sich damit noch mehr Platz für seine Skulpturen und auch Material, das man ggf. noch in Kunstwerken verwenden könnte, geschaffen.

Sein Bureau war klein und vollgestopft mit Ordnern und Büchern. In den ersten Jahren nutzte er es im Wesentlichen zur Verwaltung, zum Lesen und Telefonieren. In den späten Jahren verlegte er auch sein Bett in diesen Raum und hielt sich besonders in der kalten Jahreszeit dort auf, denn dieser kleine Raum war mit seiner kleinen Ölkonvektionsheizung einigermaßen gut zu wärmen. Es konnte sehr kalt werden. Einmal, als wir ihn nur Ostern besuchen konnten, war so kalt, dass man in der Wohnung den Atem vor dem Mund sehen konnte.

Wenn es kühler wurde, hängte er auch eine große, grob gestrickte mit von ihm entworfenen Ornamenten verzierte Decke vor die große Glastür des Salons. Der Salon (Abbildung 8) beeindruckte mich stark, denn hier hatte er alte Autositze einer neuen Nutzung zugeführt. Schweißen konnte er ja und so schweißte er halt ein paar Beine unter ein paar alte Autositze und fertig waren die Sessel. Ein Couchtischchen entstand durch ein Glasgestell, auf das ein Rückfenster eines wohl alten Citroen gelegt wurde. Ähnlich war auch ein Lesetischchen mit integrierter Lampe entstanden. Ein Stück durchscheinendes Plastik wurde um die elektrische Birne gebogen und erzeugte abends ein angenehmes Licht. Zwei bettengroße Sitzgelegenheiten konnten auch ihren Doppelzweck erfüllen. Ein Grammophon wurde nur selten genutzt. Man unterhielt sich ja meist – so es unsere bescheidenden Französischkenntnisse erlaubten – und die Musik von Bach oder Sidney Bechet lenkten dabei eher ab. In einem Milchflaschendrahtkorb fand sich zumindest eine Flasche Pastis, die eher für die Gäste als für ihn vorgesehen war. Auch im Salon waren alle Wände mit Bildern bestückt, um nicht bedeckt zu sagen. Ein Mobile brachte Bewegung in das Licht der Deckenlampe.

Auch hier war der Wasserschaden Inspiration für die Dekoration der Decke. In einer Ecke standen einige Stapelstühle, die auch bei Messfeiern genutzt wurden. Denn manchmal war es so kalt in der Kapelle, dass die Messfeier in den etwas weniger kalten Salon verlegt wurde. Im Laufe der Jahre schlossen Fenster und Türen auch nicht besser, weshalb die Anlage eines Wintergartens vor der großen Glastür des Salons auch aus thermischen Gründen eine gute Idee war (Abbildung 9). Auch die Glaswände des Wintergartens hatte er selbst hergestellt und mit verschiedenen Ornamenten verschönert. Hier saß er oft und las seine Zeitung. Dort führten wir auch die videoaufgezeichneten Interviews, die ebenfalls auf der Homepage, die wir für ihn eingerichtet haben, wiedergegeben werden.

Rechts neben der Tür hatte er seine Zypressen-Nourrcerie Samen brachte er in einem Styroporbecken zum Keimen. Die kleinen Pflänzchen vereinzelte er, um sie in verschiedenen

Stufen in halbierten Kunststoffflaschen so groß zu ziehen (Abbildung 10). Hatte sie eine angemessene Größe erreicht, pflanzte er sie auf dem Grundstück des „Bonnelle“, auf das ich noch später komme, ein. So hat er eine Unmenge von Bäumen in die karge Landschaft gepflanzt. Ich habe die Veränderungen in über 20 Jahren mitverfolgt. Der Wintergarten war für die Anzucht ideal.

Vom Salon kam man in einen dunklen Flur, von dem links zwei vielleicht sieben Quadratmeter große Schlafzimmerabgingen. In dem ersten waren wir meist untergebracht (Abbildung 11). Neben dem schmalen Doppelbett passte auch noch ein Klappkinderbett für unseren jüngsten, Philipp, hinein. Ein kleiner Sekretär machte das Zimmer nicht größer. An dem kleinen Spülstein mit fließendem kaltem Wasser lernten wir auch eine passable Körperhygiene einzuhalten. Wenn man das Gefühl hatte, duschen zu müssen, ließ man ein wenig in einem Gasboiler erwärmtes Wasser in eine Schüssel und nutze im hinteren Teil des Ateliers einen abgetrennten Bereich. Dieser konnte auch als Ersatzküche genutzt werden. Dort also stellte man eine Schüssel in die Spüle und unterzog sich der Ganzkörperpflege. Das klappte bei uns Erwachsenen, aber auch unsere Kinder hatten sich schnell daran gewöhnt (Abbildung 12).

Im zweiten Schlafzimmer hatte Jacques anfangs geschlafen, bis er sein Bett in seinem Bureau aufschlug. Parallel zu den Schlafzimmern öffnete sich ein türenloser Bereich, der durch einen Plastikvorhang abgetrennt wurde. Hier lagerte er die unterschiedlichsten Materialien verwahrt wurden. Hier konnten auch Betten für unsere beiden Mädchen, Julia und Caroline, aufgeschlagen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Raum einen weiteren abgetrennten Materialbereich hatte, der ein Fenster zum Atelier hatte.

Diesem Bereich gegenüber fand man eine Tür, die zu einem gespenstigen Raum führte. Ich erinnere mich, dass in dem Teil mit planem Boden ein großes Bett stand, wie bei allen Betten mit einer Vielzahl von Matratzen und Decken belegt. Er hatte in den frühen Jahren viel Besucher gleichzeitig unterzubringen. Ein Teil des Raumes zeigte den ansteigendem Fels, den Untergrund der Kapelle, die ja an einen Hang gebaut war. Unterschiedlichste Fundstücke verliehen diesem Raum seinen besonderen Charakter. Jacques hatte wohl immer den Gedanken: „Wer weiß, wofür ich das noch einmal gebrauchen, in einem Kunstwerk verarbeiten kann.“ Und vieles hat er auch genutzt.

Nun gelangte man in das Atelier (Abbildung 13). Die Architekten hatten diesen Bereich offen mit einer Art Atrium geplant. Jacques brauchte aber einen großen Raum zum Arbeiten. So begrenzte er dieses Atrium mit Fenstern. Den Dachausschnitt verschloss er, indem er einen Aufbau herstellte, der seitlich verglast und mit gewellten Zementplatten bedeckte. Diesen Aufbau führte er bis an die Außenwand der Kapelle. Er hatte einen bequemen Sessel dorthin transportiert, so dass eine Art Hochsitz entstand, von dem man einerseits in das Atelier sehen konnte, andererseits einen Rundumblick in die Natur hatte und die schönsten Sonnenuntergänge beobachten konnte. Hinter den Sessel hatte er ein Regal aufgebaut, in dem er seine Zeitschriften wie „Paris Match“ und ein christliches Periodikum sammelte. Als es das Magazin GEO auch in französischer Sprache gab, bestellten wir ihm das Abonnement, denn wenn er uns besuchte, las er immer mit ansehnlichem Erfolg in der deutschen Ausgabe mit dem Wörterbuch auf den Knien. Bis ins hohe Alter verbrachte er dort viele Stunden, wenn nötig mit mehreren Lagen Pullover und Strickmütze. Man darf nicht vergessen zu erwähnen, dass dieser Bereich nur mit einer Stahlleiter vom Atelier zugänglich war. Kein Problem für ihn, auch im Alter von fast 80 Jahren. Von seinem Hochsitz gelangte man auch in einen weiteren Lagerraum für Skulpturen und auch Material, den er primär gegen das Eindringen von Wasser über seinem Wohnbereich installiert hatte, wie am Anfang des Kapitels schon erwähnt (Abbildung 14).

Das Atelier war Werkstatt und Ausstellung in einem. In der Mitte stand ein Stahltisch ohne Tischplatte, den er zum Elektroschweißen nutzte. Hier hatte er immer eine sichere Kathodenverbindung. In den frühen Jahren schweißte er auch mit Acetylen. Sicher waren die dazu notwendigen Gasflaschen im Laufe der Zeit zu schwer zu transportieren. In Richtung Lavabo/WC hatte er eine Werkbank eingerichtet, auf der eine große Bohrmaschine und eine schwere Flex stand. Da wir oft des Sommers bei ihm waren und er aber kein Geld von uns nahm, hatten wir uns angewöhnt, Elektrowerkzeuge und andere nützliche Gegenstände mitzubringen. Mit einer kleinen Flex und einer Handbohrmaschine ließ sich vieles leichter bewerkstelligen. Fast unter allen Fenstern standen Schränke mit vielen Schublagen, wie man sie aus Apotheken kennt. Neben der Möglichkeit Schrauben, Muttern, Winkel etc. zu verstauen, könnte man dort auch kleinere Skulpturen, Glasfenster oder arrangierte Fundstücke ausstellen. Je nach Tageszeit und Wetter trugen Schatten und Farbreflexe zum Gesamtkunstwerk bei.

Sah man nach oben in den Atriumaufbau, so bewegte sich dort ein Mobile aus Kleiderbügeln, die wohl aus Überseekoffern stammten (Abbildung 15). Dort hingen auch die Lautsprecher der Stereoanlage, auf der aber im Prinzip nur ein Sender lief: „France culture“. In Erinnerung bleibt mir, dass in den Diskussionen der klugen Köpfe keiner den anderen ausreden ließ. Guter Jazz in Abwechslung mit klassischer Musik begleiteten ihn vom Morgen bis zum Abend. Als die Stereoanlage nicht mehr funktionierte, brachten wir ihm einen „Ghetto-Bluster“ mit, der es ihm erlaubte, auch in seinem Büro nicht auf France culture zu verzichten.

Das Interessanteste im Treppenhaus mit Stufen auf rohem Beton waren zwei Porzellangriffe, die über Drahtseile mit zwei Glocken verbunden waren. Sonntags wurden diese fünfzehn und fünf Minuten vor der Messe kurz betätigt, was die Zahl der Messbesucher aber auch nicht erhöhte. In Höhe der Kapelle befand sich eine kleine vielleicht fünf Quadratmeter große Sakristei, ein Räumchen im Glockenturm. An einem quergespannten Seil hingen die Messgewänder, gegenüber stand ein geschnitzter Schrank, einer alten Anrichte ähnelnd, zur Aufbewahrung von Messutensilien, der wohl zum selben Zweck zuvor in einer anderen Kapelle stand. Ein wichtigster Gegenstand war ein Grammophon mit Lautsprecher, das zu Beginn der Messe und danach mit der Toccata und Fuge BWV 565 die Kapelle akustisch in eine Kathedrale verwandelte.

Der Kapellenraum hatte eine so gute Akustik, so dass unsere Kinder dort öfter Flöte spielten. Auch wenn man die Texte der Liturgie der sonntäglichen Messe nicht verstand – ich muss gestehen, dass das häufiger der Fall was – kam keine Langeweile auf, da es auch hier viel zu sehen gab (Abbildung 16). Die Platte des Altars war auf ein Stück eines bizarren Baumstumpfs gesetzt. Rechts und links vom Altar, der durch den Glockenturm nach vorn gerückt war, öffneten sich zwei große Fenster in die Natur. Draußen vor diesen Fenstern hatte Jacques relativ große Metallskulpturen positioniert. Im Inneren standen zwei mannshohe Holzskulpturen von Heiligen, wahrscheinlich auch aus der eben erwähnten Kapelle, also nicht von ihm geschaffen. Diese Skulpturen hatten eine Vielzahl von wurmförmigen Bewohnern, die der Skulpturen Holz fraßen. Wir stellten also dann die Skulpturen in einen Müllsack und strichen sie satt mit Holzschutzmittel ein, stülpten dann einen zweiten darüber und umwickelten das Ganze „christomäßig“ mit Klebeband. Die beiden Christos waren zu dem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Mancher Kapellenbesucher hat sich sicher stark gewundert. Vielleicht waren die Christos unter ihnen und haben sich inspirieren lassen.

War es im Winter zu kalt, las Onkel Jacques die hl. Messe auch einmal im Wohnzimmer (Abbildung 17).

In Höhe von gut zweieinhalb Metern hatten die Architekten ein Lichtband aus verschiedenfarbigem Plastikmaterial in die Seitenwände gesetzt. Der Absatz davor, eine Artfensterbank, gab zwanzig bis dreißig Skulpturen aus Jacques Fertigung eine Bühne. In Höhe der letzten Bankreihe konnte man auf eine Emporegehen. Der Zugang war verwehrt durch eine Türe aus – ich glaube – zehn geschnitzten Kassetten unbekannter Provenienz. Jacques verwahrte dort oben sehr viele Skulpturen.

Es war fast zu einem Ritual geworden, dass am Ende unseres Besuches meine Familie auf die Empore ging und jeder von uns sich etwas aussuchen konnte, um es daheim aufzustellen. Auch unsere Kinder trafen schon früh eine gute Wahl.

Die Empore war zum Kapellenraum hin mit einem Sichtschutz aus Rattan abgetrennt und mit einem Kreuz geschmückt. Im Eingangsbereich der Kapelle stand auf der einen Seite ein Tisch mit Gebetbüchern und Kirchenzeitschriften, auf der anderen Seite meine ich mich an eine aus einer Olivenbaumwurzel gearbeiteten Skulptur mit Metallelementen zu erinnern.

Durch den doppeltürigen Ausgang gelangt man auf einen gekiesten Vorplatz, der von dem wuchtigen Dach geschützt war, das, wie ich schon erwähnte, der Kapelle etwas von einer Seilbahnstation gab. Dominique, Onkel Jacques Neffe und mein Austauschfreund, und ich legten sich manchmal des nachts in die breite Dachrinne, um die vielen Sternschnuppen der Perseiden zu beobachten.

Nachdem Jacques die Räumlichkeiten unter der Kapelle bezogen hatte, war er sich nicht sicher, ob er dort auch auf Dauer bleiben könne. Deshalb erwarb er einige Kilometer entfernt in Richtung „La Gorra“ ein Grundstück mit einer Ruine eines Häuschens. Dieses lag an dem „Chemin de la Bonnella“. So baute er sich dort das „Bonnelle“ (Abbildung 18 ). Den Kern des „Bonnelle“ bildete das steinerne Häuschen. Den Bereich vor und um dieses Häuschen herum erweiterte er zu einem Wohnbereich. Das geschah dadurch, dass er im Abstand von vielleicht fünf Metern zu den Wänden des Häuschens eine kleine Mauer von ca. 40 cm Höhe baute, in die er senkrecht T-Träger fixierte. Das Dach bildete er mit Holzträgern. Zwischen den Trägern wurden T-Profileisen geschweißt, die dann Glasscheiben aufnehmen konnten. Bei meinem ersten Besuch 1967 durfte ich mithelfen, die Scheiben des oberen Teils des „Bonnelles“, das zuerst gebaut wurde, einzukitten. Der Boden wurde zementiert und mit den weit verbreiteten roten Kacheln belegt. Der untere Teil des „Bonnelles“ wurde dann zwischen 1968 und 1972 gebaut. Eindrucksvoll war natürlich auch hier die Innenausstattung. Direkt am Eingang befand sich zur rechten ein kleiner Bereich mit Möbeln, die er in gewohnter Weise aus alten Autositzen geschweißt hatte, links legte man das gebrauchte Geschirr in einen Spülstein, der über einen kleinen Gasboiler mit Wasser versorgt wurde. Zur Mitte des Raumes konnte man die Mahlzeiten an einem ähnlich großen gekachelten Tisch einnehmen. Der ähnelte dem Tisch im „Salle á manger“ seines Appartements. Dahinter einen mit Tüchern abgetrennten Bereich die Gästebetten. Weitere Betten befanden sich im Häuschen, in dem auch das WC und die „Dusche“ installiert waren. Eindrucksvoll war der Kamin, den er aus einer Kühlerhaube eines alten großen Citroens gebildet hatte. Einmal angeheizt, wurden mit Aluminiumfolie umwickelte Kartoffeln in die Glut gedrückt. Darüber legte er z.B. ein Hühnchen, zum Wenden eingespannt in eine Art Gitter. Ausgestopft hatte Jacques das Huhn mit Rosmarin und Thymian frisch vor dem Bonnelle gepflückt. Ich musste schon anerkennen – gewöhnungsbedürftig, aber lecker.

Die Wasserversorgung wurde, wie auch in der Kapelle, über ein stetig aus einem von ihm verlegten Schlauch fließendes Rinnsal gesichert, das in einem geschlossenen Becken gesammelt wurde. Eine gesicherte Wasserversorgung wurde erst in den späten Jahren eingerichtet. So war der tägliche Gang zu den Reservoirs wichtig, der so gut wie immer mit der Meldung „l´eau coule“ quittiert wurde.

Der Tagesablauf

Jacques stand stets vor uns auf, so dass ich zu seiner Morgenroutine nicht viel berichten kann. Wenn wir zusammenkamen, war er trotz der einfachen Umstände frisch und duftend gewaschen. Wegen des fließenden Wassers und auch des dort vorhandenen Boilers machte er die Morgentoilette in der Küche. Immer war er gut (nass) rasiert. Das Haar trug er sehr kurz, selbst gekürzt mit Hilfe eines elektrischen Haarschneiders. Mit zunehmendem Alter trug er eine Strickmütze, die er aus Temperaturgründen den ganzen Tag nicht mehr absetzte.

Das er im Atelier arbeitete, konnte man immer hören, denn, wie ich schon sagte, liebte er den Sender „France culture“. Eindrucksvoll die dortigen Diskussionen, bei denen jeder jedem ins Wort fiel. Nur die Trennscheibe (Flex), die Bohrmaschine oder das Schweißen unterbrach seine Perzeption der Sendung. Im Prinzip arbeitete er den ganzen Tag, bis er sich im Sommer abends auf seinen „Hochsitz“, im Winter in sein Büro/Schlafzimmer zurückzog. Er arbeitete, solange es hell war. Wenn nicht in seinem Atelier dann draußen. Es war immer etwas auf dem Grundstück zu tun (Abbildung 19).

Wenn wir vor Ort waren, verwöhnte er uns nur mit der Ankunftsmahlzeit, danach übergab er die Küche meiner lieben Gabi. Für die warme Mahlzeit abends, überhaupt um unsere Ernährung kümmerte jetzt sie sich. Den Wein zum Essen verdünnte er, im Gegensatz zu uns, immer mit reichlich Wasser.

Eingekauft wurde im „Auchun“- Supermarkt in „Trinité“ kurz vor Nizza. Oder auch in „La Turbie“. Er selbst hatte auch noch andere sehr kostengünstige Bezugsquellen, in dem er sich Lebensmittel kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums besorgte.

Wenn wir vor Ort waren, halfen wir auch beim Pflanzen von seinen aufgezogenen Zypressen für die Areale um die Kapelle und um das Bonnelle. War es heiß, mussten diese in den ersten Jahren immer gegossen werden.

In den ersten Jahren unternahmen wir viele Touren, Peille, Cole de la Madonne, St. Agnes, Mont Agel etc. besuchten Freunde (Père Luc) oder Bekannte in den „Alpe maritime“, an der Küste oder in Nizza (Alain Coussement) an viele Namen kann ich mich nicht erinnern. Häufig waren wir auch am Meer in Cap d´Aille, in einer Minibucht uns auch beim „Point des Douaniers“, der etwas mehr Ansprüche bei Start und Landung erforderte (Abbildung 20). Jacques war ein guter Schwimmer. Tauchen mit Brille und Schnorchel war eine Leidenschaft. Auch hohe Wellen machten ihm nichts aus (Abbildung 21). In seinem Appartement konnte man eine Menge Material finden, das er aus dem Meer geholt hatte: Bleigewichte von Angelschnüren, Korallen, Seesterne und vieles andere mehr. Alles fand Verwendung in seinen Werken.

Oncle Jaques und unsere kleine Familie

1971 heirateten Gabi und ich und so konnten wir 1972, noch ohne Kinder, zum ersten Mal zusammen in unserem alten quietschendem Opel nach St. Martin de Peille fahren. Es gab noch keine Autobahn und so ging es über den Pass in Cuneo an die Cote d´Azur. Entsprechend erschöpft kamen wir an und dann war sein Haus noch voller Besuch. Wir wurden erst einmal in den unheimlichen Materialraum zum Schlafen verfrachtet. Am Folgetag war sein Haus leer und seine volle Aufmerksamkeit bei uns, vielleicht etwas mehr bei Gabi als bei mir. Er freute sich über ihren „Vasarely-Pullover“ (Abbildung 22) und auch hat er das ein oder andere Mal die Venus von Botticelli erwähnt. Es mag schon sein, dass ich ohne meine Gabi einen schwereren Stand bei ihm gehabt hätte.

Sobald unsere Julia (1974), reisefähig war, ging es wieder, Onkel Jacques besuchen. Er war auch so lieb, sie zu taufen (Abbildung 23). In folgenden Jahren kamen noch Caroline (1977) und Philipp (1979) dazu. Noch heute sprechen sie von Spielen in der „Wildnis“, das Abenteuerland um die Kapelle herum (Abbildung 24). Unsre Kinder haben immer viel gemalt, hatten immer Bundstifte dabei. Sie haben sich sehr gefreut, wenn ihre Zeichnungen bei unserem nächsten Besuch für alle sichtbar unter der gläsernen Tischplatte lagen. Wir hatten das Gefühl, dass Oncle Jacques für sie eine besondere Art „Großvater“ war und auch er so ein wenig das Gefühl hatte, Enkelkinder zu haben. Die Unterhaltungen zwischen ihnen war schon eindrucksvoll: die Kinder sprachen Deutsch und Jacques antwortete auf Französisch. Und man hatte den Eindruck: sie verstehen sich gut.

Der Eindruck seiner Kunst auf mich

Wie Jacques Riousse in der Kunst lebte, zeigt eine kurze Begebenheit. Bei eine dieser eben genannten Touren, oder eher Spaziergänge, an denen auch unsere Kinder uns begleiteten, waren seine Augen immer offen für Material, das man in eine Skulptur transformieren konnte. Ich hatte schon erwähnt, dass Jacques kein neues Metall für seine Skulpturen nutze. Es musste schon ein „Leben“ zuvor gehabt haben. Ein Leben, das auch anderen den Tod gebracht haben konnte, so wie viele explodierte Granaten, mit denen z.B. die Festung auf dem „Mont Agel“, östlich von St. Martin de Peille, beschossen wurde (Abbildung 25).

Dort hatten sich gegen Ende des Krieges noch ein paar Deutsche verbarrikadiert, die dann von amerikanischen Kriegsschiffen beschossen wurden. Nun bei dem erwähnten Spaziergang fanden wir keine verschossene Munition aber eine alte durchgerostete Pfanne. Wir sahen Onkel Jacques fragend an, als er sie mitnahm. Die Antwort gab er uns im Atelier mit seinen Händen. Hier bog er den Henkel über die Mitte der verrosteten Pfanne und schuf einen „Leib“. Nun spannte er eine Seite der Pfanne in einen Schraubstock und bog zunächst die eine Seite, dann die andere zu einem „Mantel“. An die Biegestelle schweißte er ein Zahnrad, das er in seinem „Inspirations“-Materiallager fand, und schon hatte die Skulptur einen Kopf. An den Henkel, der über den Pfannenrand reichte wurde eine Metallplatte geschweißt und der „Mantelmann“ stand auf sicherem Fuß.

Da ich, während meiner klinisch-wissenschaftlichen Zeit, über die Ursachen und Therapie der drohenden Frühgeburt forschte, fragte ich ihn einmal, ob er die Perinatologie in eine Skulptur fassen könne. Sicherlich zwei Jahre hörte ich nichts. Im dritten Jahr hatte er eine liegende Frau geschaffen, die sich mit ihren Armen locker nach hinten abstützt. Auf dem Bauch stilisiert ein Ring den Uterus, aus dem die Arme und Beine eines Babys herausschauen (Abbildung 26).

Er sagte dazu, dass die heutige Perinatologie mit modernen Verfahren wie dem Ultraschall die Black box-Situation der Schwangerschaft auflösten und die heutigen Therapien so erfolgreich wären, dass das Kind allen Grund zur Freude haben und die Mutter entspannt die Schwangerschaft genießen könne. Die Skulptur stand über zwanzig Jahren in der Frauenklinik des Klinikums Fulda bis nach dem Umzug der Klinik in ein neues Gebäude mein Nachfolger im Amte keinen rechten Platz mehr für die Skulptur fand.

Sieht man seine Skulpturen an, so erfährt man immer, dass mit dem Blick auf einen Gegenstand, eine Struktur, seine Gedanken daraus etwas neues kreierten. Das war nicht nur bei Skulpturen so, auch bei Wasserflecken, die durch das undichte Dach an Decke und Wand entstanden und denen er mit Pinsel und Farbe eine gewollte Existenz verlieh.

An vielen Orten in Atelier und Wohnung bewegten sich Mobiles in selten luftzugfreier Umgebung. Aus Kunststoffplatten waren irgendwo zur Knopfherstellung Scheiben gesägt worden. Der Abfall war ideal, um an ihn wieder andere Scheiben oder Material zu hängen, das er bei seinen Tauchgängen geborgen hatte. Von dem großen Kleiderbügelmobile in dem Aufbau des Ateliers hatte ich schon geschrieben. Durch das Gewicht der Bügel bewegten sich die Bügel nur langsam, fast majestätisch.

Ich habe ihn nie beim Malen gesehen. Die meisten Bilder sind auch in einer Zeit entstanden, als wir uns noch nicht kannten. Die Bilder zeigten zum Teil Konkretes, zum Teil Abstraktes und manchmal nur Muster. Immer wohl proportioniert, oft mit vielen Details, die zur Interpretation anregten. Auf die Frage, was das denn bedeuten solle, antwortete er, wie auch bei den Skulpturen, dass das es nicht gut sei, wenn der Künstler einem Objekt einen Namen gäbe. Geben eines Namens würde den Schauenden in seiner Wahrnehmung beinträchtigen. „C´est le spectateur, qui cré.“ So schaffe der Zuschauer an der Skulptur mit, da in seinen Gedanken das entsteht, was er sieht und das kann etwas ganz anderes sein, als dass der Künstler gesehen hat.

Man darf nicht vergessen, dass Jacques Riousse kaum über finanzielle Mittel verfügte. Auch gab es nach dem Krieg kaum erschwingliche Leinwände. So nutzte er in den ersten Jahren grobes Sackleinen. Auch die Farben waren von minderer Qualität. Sie härteten nicht richtig aus oder gaben kontinuierlich Öl ab, was sich auf einer unserer Wände deutlich zeigte. Bei einer neuen Hängung schützen wir die Wand mit Frischhaltefolie. An manchen seiner Bilder konnte ich mich nicht satt sehen, wie an dem zuletzt genannten. Es zeigte eine Kernfamilie mit Mutter, Vater, Kind (Abbildung 27). Die drei Personen verschmelzen zu einem Ganzen. Dieses Bild hing auch in dem Zimmer, in dem ich bei meinem ersten Besuch in St. Martin de Peille untergebracht war, so dass ich es beim Einschlafen immer vor meinen Augen hatte.

Das Thema Familie hat mich nie losgelassen und später auch zur Gründung der Deutschen Familienstiftung mit ihrer Familienschule geführt. https://familienschule-fulda.de

Sein Einfluss auf mich

Die Umgebung

Ich erlaube mir hier, etwas mehr über mich zu schreiben, weil ich glaube, dass aus dieser Erzählung auch viel zu Jacques Riousse abgeleitet werden kann. Berichtet hatte ich schon, wie ich mich fühlte, als ich 1967 mit 18 Jahren aus dem meist kalten Deutschland bei Ankunft in Nizza die warme, feuchte Luft eintauchte. Ich staunte über fast alles. Dominiques Onkel war sehr einfach gekleidet, fur in einem Auto (2CV), bei dem man sich wunderte, das es überhaupt fuhr. Über das Mittagessen, das nicht wie oft bei uns aus Kartoffeln, Wurst und Sauce, sondern auch einmal aus einem „Pain Bagnat“ bestehen konnte. Oder aber sonntags bei einer Einladung in die „Ferme“ in La Gorra auch einmal mehrere Stunden dauern konnte. Viele unterschiedliche Gänge in der großen Küche von „Tantine“, die mit ihren 80 Jahren alle Fabeln von La Fontaine auswendig rezitieren konnte. Es war Hochsommer. Fenster und Türen waren immer offen. An die vielen Fliegen und Hunde und Katzen, die durch die Küche liefen, musste ich mich schon etwas gewöhnen. Es war lecker, aber für meinen nicht so abgehärteten Magen-Darmtrakt schon eine mehrere Tage dauernde Belastung.

Jacques wurde häufiger von einem M. Poussin besucht. Einem Lehrer aus Paris, der eine kleine Wohnung in Peille hatte. An ihm hat mich besonders sein Spider von MG beeindruckt, in dem ich ihn einmal nach Cannes begleiten durfte. Welch ein Erlebnis für mich als Achtzehnjährigen. Bei schönstem Wetter im Cabriolet lässig den Arm und auch den Kopf – wohl zu lange – aus dem Fenster gelegt, hatte ich abends solche Ohrenschmerzen, dass ich Jacques Vorrat an Aspirin aufbrauchte. Aber ich denke heute noch an diese tolle Fahrt. So eröffnete mir nicht nur Jacques mit seinem Denken und seiner Art zu leben, mit seinen Freunden und Bekannten Momente, die ich aus meinem damaligen Umfeld nie erlebt hatte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Erlebnisse mich geprägt haben, die Liebe zu Frankreich, den „Alpes maritimes“ und der Côte d´Azur.

Das man mit Zwiebel und Oliven einen Kuchen belegte, war für mich unfassbar. Genießen konnte ich diese „Tarte d´Onion“ bei einem Fest in einem Dorf im Hinterland, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Erinnern kann ich mich an ein Fest mit Tanz zur Blasmusik in Peille und gutem Essen – ich glaube es war ein Fest zum 14. Juli. Augen für die netten Französinnen hatte ich nicht so recht, da ich schon in meine Gabi verliebt war. Zurück nach St. Martin de Peille ging es in der Nacht querfeldein. Dominique kannte den Weg und zum ersten Mal sah ich Mengen von Glühwürmchen.

In Peille hatten auch einige Künstler ihr Atelier, schwach kann ich mich an das von Grothe-Mahé erinnern. Jacques hatte einige seiner Bilder in seiner Wohnung aufgehängt.

Sein Denken

Nicht annähernd ausreichend wiedergeben kann ich sein Denken, das ich mit zunehmendem Alter und Diskussionen mit vielen seiner Wiederholungen besser verstand. Es würde mich überfordern, das alles in der notwendigen Präzision zu beschreiben. Ich denke er war Pantheist. Die Unendlichkeit des Universums kam nicht nur immer wieder in seinen Predigten vor, es schimmerte auch in einigen Bildern und Collagen durch. So in einem Bild, das er uns geschenkt hat (Abbildung 28). Und er verehrte Blaise Pascal. Ein Büchlein mit seinen „Les Pencées“ lag immer in seiner Reichweite.

Ich hoffe, dass seine Nichte Anne Hajjar-Riousse und Frau Anne Zali, die das Gesamtkunstwerk Jacques Riousse bewunderte, zur Darstellung seines Denkens etwas beitragen. Wenn ich es noch schaffe, will ich auch die Interviews, die ich mit ihm geführt habe, auf seiner Internetseite einfügen.

Welchen Einfluss hat er nun durch seine andere Welt auf mich gehabt? Ich glaube, er hat eine gewisse Engstirnigkeit bei mir gelockert, die sicher zum Teil anerzogen war. Sicher hat er mich toleranter gemacht, nicht nur bezüglich der Bereiche Essen und Schlafen. Nicht nur handwerklich hat er meinen Mut, etwas auszuprobieren gestärkt, auch mit der Möglichkeit zu scheitern. Er hat mein ästhetisches Empfinden, mein Gefühl für Proportionen äußerst positiv beeinflusst. Er hatte Einfluss wahrscheinlich in vielen Bereichen, die ich gar nicht bemerkt habe.

Jacques Riousse und die Deutschen

Von seinem Verhältnis zu den Deutschen habe ich bei meinem ersten Besuch nicht viel erfahren, was nicht zuletzt auch wohl meinen eingeschränkten Französischkenntnissen geschuldet war. Deutlicher habe ich es später empfunden, aber sicher abgemildert, weil ich bei meinem zweiten Besuch mit meiner Gabi in St Martin ankam. Und Gaby war und ist durch eine attraktive Natürlichkeit ausgezeichnet, die auch Onkel Jacques nicht entging. Peu à peu und mit wachsendem Verständnis für das Französische erfuhr ich von Jacques die verständliche tiefe Aversion gegen das Deutschland, das in zwei Weltkriegen so viel Leid über die Menschen gebracht hatte. Generell sah er Deutschland differenzierter. Sehr positiv schilderte er eine Fahrt durch Deutschland, wohl im Jahre 1936, wo er zwei Mädchen kennenlernte, die als sehr nett beschrieb. Da sie zum Teil dieselben Reiseziele hatten, radelten sie eine Zeit gemeinsam. Auf dieser Reise besuchte er Düsseldorf, Köln und auch das Kloster Maria Laach in der Eifel.

Die Zeit als Soldat muss schrecklich gewesen sein. Dünkirchen hat ihn so aufgewühlt, dass er noch viele Jahre nach Kriegsende grausige Kriegsszenen in seinen Bildern darstellte (Abbildung 29).

Er kam, ich glaube 1940, in die Gefangenschaft nach Stargad in Westpommern nicht weit von Stettin, heute Szczecin in Polen. Dort verbrachte er die Zeit nicht nur in einem Lager, sondern wurde auch einem Bauernhof zugeteilt. Über die Bauersleute sprach er oft voller Rührung. Zu den Festtagen wurde im sonst nicht genutzten Wohnzimmer zum Essen eingedeckt. Da sie von ihrem Sohn Horazius, im gleichen Alter wie Jacques, der an der Ostfront kämpfte, über Monate nichts gehört hatten, sollte Jacques seinen Platz zu rechten des Vaters einnehmen, er, der feindliche Soldat.

Da er aber auch an anderen Orten eingesetzt wurde und die Situation insgesamt extrem unsicher war, dachte er immer an Flucht. Aber wie sollte er sich orientieren. Er begann mit einem Buch aus der Lagerbibliothek sich die Sternbilder einzuprägen. Er kannte sie später so gut, dass er uns, auf dem Dach der Kapelle stehend, am klaren Himmel nicht nur die Sternbilder, sondern auch die Planeten zeigte. Bei einem unserer Besuche brachten wir ihm ein Teleskop mit und sogleich zeigte er uns die Jupitermonde. Für mich war auch das eine Erleuchtung, da um den Jupiter kreisende Monde Räumlichkeit unseres Sonnensystems erfahrbar machte.

Wir waren froh, dass Jacques seine Fluchtpläne nicht umgesetzt hatte. Er wäre wohl nicht mehr lebendig. Zudem konnte er noch während des Krieges ,1942, auf Grund der Genfer Konvention, er war als Soldat bei den Sanitätern, zurück nach Frankreich.

Viel gelacht haben wir, wenn Jacques erzählte, er habe drei deutsche Worte in der Gefangenschaft gelernt: „Raus, raus – Kartoffel – Sabotage!“

Während unserer Besuche in St. Martin haben wir viele Touren an der Küste aber auch im Hinterland zwischen Ventimiglia uns Cannes unternommen. Wenn er eine zerstörte Straßen- oder Eisenbahnbrücke sah, sagte er: „Das haben die Deutschen zerstört.“ Wenn wir ihm eine intakte Brücke zeigten, sagte er: „Das haben die Deutschen vergessen.“

Von Jahr zu Jahr verloren sich die Ressentiments. Das Verhältnis wurde auch während seiner Besuche in der Schweiz, wo wir sechs Jahre lebten, und in Deutschland immer inniger. Unsere Kinder sahen Onkel Jacques als ihren Großvater. Es war schön zu sehen, wie sie sich verstanden, der eine sprach Deutsch, der andere Französisch, ein Herz und eine Seele

Das Ziel, das Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hatten, durch Jugendaustausch die zwei immer wieder verfeindeten Länder zusammenzuführen, wurde wohl, zumindest in unseren Familien, mehr als erreicht. Hoffen wir, dass auch die zukünftigen Lenker unserer Staaten diesen Wert, das Zusammenwachsen unserer beiden Länder, weiter fördern.

Besuche bei uns in der Schweiz und in Deutschland

Als wir 1980 von Marburg nach Zürich umzogen, ich hatte an der dortigen Universitäts-Frauenklinik eine Stelle als Oberarzt erhalten, war Jacques schon 70 Jahre alt und naturgemäß zunehmend immobil. Das brachte uns auf die Idee, Ihn zu uns einzuladen und uns ein wenig für die Möglichkeit ihm in St. Martin zu besuchen und Ferien zu machen, zu revangieren. Wir schickten ihm ein Flug- oder Bahnticket, ich weiß es nicht mehr so genau und in Zürich angekommen, planten wir für eine Woche Touren im ganzen Land (Abbildung 30 & 31). Eine Tour erinnere ich noch genau, da er vor über 40 Jahren in Viztnau war und immer von Vitznau erzählte. Und so machten wir uns auf den Weg an den Vierwaldstätter See und umrundeten ihn bei schönstem Sonnenschein. Auch Ausstellungen im Kunsthaus haben wir nicht ausgelassen. Ich weiß nicht mehr, wie oft Jacques zur Sommerzeit in Zürich war. Zurück in Deutschland holten wir Ihn in den ersten Jahren am Düsseldorfer Flughafen ab.

– Im Übrigen hatten die Flüge noch einen künstlerischen Nebeneffekt. Er sammelte die im Flugzeug immer ausliegenden Hochglanzmagazine. Zu Hause bei sich ließ er sich durch die Struktur und Farben inspirieren und transformierte die Fotografien mit verschiedenen Farben zu neuen kleinen Kunstwerken. Manche von ihnen waren sehr eindrucksvoll. –

Zunächst wohnten wir in Herne, wo sich die Frauenklinik der Ruhr-Universität Bochum befand. Hier inspirierte ihn mein Forschungsschwerpunkt Geburtshilfe und Perinatologie zu der Skulptur „La Perinatologie“, die ich im vorangehenden Kapitel beschrieben habe. An den Hinterhof unserer Wohnung grenzte eine alte Schmiede, die wir mieten konnten, um dort ein kleines „Museum“ einzurichten mit Jacques´ Werken, die er uns bis dahin geschenkt hatte.

Mein Elternhaus in Duisburg-Marxloh würde nach dem Tode meines Vaters nur noch von meiner Mutter bewohnt. Es bedurfte einer dringenden Instandsetzung. Mit dem Gedanken unsere Miete dort zu investieren, zogen wir nach den getanen Renovierungsarbeiten dorthin. Ich empfand die tägliche Fahrt zwischen Herne und Duisburg (knapp 40 km) nicht als schlimm, da sie nicht zuletzt auch durch schönes Wohnen entschädigt wurde. Auch hier konnten wir Jacques´ Werke in der ehemaligen Praxis meines Vaters und im ganzen Haus ausstellen. Die Einladungen, zu uns zu kommen, nahm Jacques weiter wahr. Und so konnten wir ihm viele Sehenswürdigkeit der großen Rhein-Ruhr-Region, des Niederrheins bis Köln zeigen.

Mit dem Gedanken, dass Jacques zu Weihnachten allein in seinem kalten Appartement unter der Kapelle in St. Martin aushalten musste, entschlossen wir uns, Weihnachten mit ihm zu verbringen. Die ersten Male kam er nach Duisburg, später nach Fulda, wo wir ihn dann vom Frankfurter Flughafen abholten. Alain Coussement, ein Freund von Jacques und auch aktiv in der in der Zwischenzeit mit seiner Nichte Anne Hajjar-Riousse gegründeten „Fondation des Amies de Jacques Riousse“ brachte ihn jeweils an den Flughafen in Nizza. Ich glaube, dass er zum letzten Mal im Jahr 2000 in Fulda war. Der Flug und die Orientierung im Flughafen waren zunehmend anstrengend für ihn. Wir hatten uns gefreut, dass er die Reise mit fast 90 Jahren noch auf sich genommen hat.

Mit dem „Kunstverein Fulda“ konnten wir eine stattliche Ausstellung mit seinen Werken organisieren. Dazu später mehr.

Einordnung seiner Kunst

Ich habe es immer als sehr schade empfunden, dass nicht mehr Menschen in den Genuss von Jacques Werken kommen konnten. Aber eine Basis dazu ist eine gewisse Bekanntheit. Künstler erreichen diese durch den Verkauf ihrer Werke, meist über eine Galerie. Galerien machen eine gewisse Publicity, um Kunden zu generieren. Jacques sagte aber immer wieder, „je ne veux pas me mettre dans le commerce“.

Schon früh habe ich begonnen, bei allen unseren Aufenthalten in St. Martin de Peille seine Bilder und Skulpturen zu fotografieren. (In der Zwischenzeit habe ich eine umfangreiche Sammlung digitalisiert und Excel-Tabellen von den Werken angelegt). Auch habe ich in den Achtzigern und Neunzigern mehr schlecht als Recht Interviews geführt. Sie sollen auch auf seiner Homepage berücksichtigt werden.

Während meiner Zeit an der Ruhr-Universität-Bochum habe ich Kontakt aufgenommen mit dem damaligen Leiter des Institutes für Kunstgeschichte mit dem Ziel, eine Gesamtschau von Werken und Leben in Form einer Promotionsarbeit zu erstellen. In den Verhandlungen war ich schon recht weit. Nur zuletzt fand der Kandidat, der auch Französisch sprach, ein deutlich leichteres Thema.

Nach meiner Emeritierung habe ich den Faden wieder aufgenommen, ein dauerhaftes Andenken an Jacques zu schaffen. Eine mehrsprachige Internetseite wurde eingerichtet www.jacques-riousse.de. Nachdem ich die Werkverzeichnisse einigermaßen komplett hatte und die bei uns befindlichen Werke hochauflösend fotografiert hatte, nahm ich Kontakt mit der Deutsch-Französischen Stiftung für Kunstgeschichte in Paris auf. Dort erhielt ich das Votum, dass es sich um einen interessanten Künstler handele, dessen Einordnung lohnenswert wäre. Mit den dort vorgeschlagenen Experten nahm ich Kontakt auf. Der Direktor des Institutes für Kunstgeschichte, Prof. Dr. Wolfgang Brassat, hielt sich aber nicht für einen Experten der Kunstperiode „20. Jahrhundert“ und verwies mich an den Direktor des Institutes für Kunstgeschichte in Erlangen, Prof. Dr. Hans Dickel. Beiden hatte ich ein umfangreiches Fotobuch mit einer Vielzahl der mir zur Verfügung stehenden Fotos geschickt. Eine repräsentative Auswahl Jacques´ Werke. Prof. Dickel schrieb mir seine Bewertung: … „Man erkennt, dass er ernsthaft künstlerisch gearbeitet hat. Aber meine Einschätzung ändert sich nicht grundsätzlich. (Er hatte eine erste sehr negative Bewertung nach Durchsicht der o.g. Website abgegeben.) Bei einem Vergleich seiner aus Schrott geschweißten Skulpturen mit jenen von Julio Gonzalez und Pablo Gargallo, die ähnliches schon nach dem 1. Weltkrieg gemacht haben, werden Sie vermutlich auch erkennen, dass Riousse kein originär arbeitender Bildhauer war – sondern eben ein sekundär arbeitender, so hart das klingen mag. Auch in der Malerei sehe ich überall Vorbilder nachwirken, von Georges Rouault, Wols, Dubuffet, der ganzen Art Brut, aber auch noch Fernand Leger oder sogar Marc Chagall, Riousse folgte dem Stilidiom der 1950er Jahre und das auch gekonnt, aber ich kann in ihm keinen singulären und signifikanten Künstler erkennen, für dessen Werk die Öffentlichkeit Interesse entwickeln würde. Die Konkurrenz unter Künstlern ist gnadenloser und härter als in den meisten Sparten der Gesellschaft.“

Ich habe mir die Beispiele der von Prof. Dickel genannten Künstler im Internet angesehen und kann seine Bewertung nur bei den Bildern teilen, nicht aber bei den Skulpturen.

Odyssee seiner Werke

In den letzten Jahren in St. Martin de Peille äußerte Jacques immer wieder, dass er fürchte, dass nach seinem Tod seine Kunst wegen Desinteresses zerstört werden könnte. Bezogen auf seine Skulpturen sagte er wiederholt: „J’ai peur que mon art ne finisse chez le ferrailleur.“, dass seine Skulpturen beim Schrotthändler enden würden. Deshalb haben wir beschlossen so viele Werke wie möglich nach Deutschland zu holen. Mit meiner Schwester Ruth, die nach ihrem Kunststudium einige Jahre ihr Leben als Malerin fristete, sind wir dann in einem gemieteten Lastwagen nach St. Martin gefahren und haben in 3 Tagen, versucht alle Skulpturen zu nummerieren und zu wiegen, da wir den Laste auch nicht überladen wollten. Mit dem vollgepackten Mietlastwagen ging es dann in nochmals zwei Tagen zurück nach Duisburg, wo wir zu dieser Zeit wohnten, nicht ohne, dass die Zuleitung zur Dieseleinspritzanlage platzte. Aber ein versierter französischer Mechaniker konnte den Schaden beheben.

Platz zum Unterstellen der Werke gab es im St. Elisabeth-Krankenhaus in Essen. Dort hatte man mir zunächst eine Stelle als Direktor der Frauenklinik versprochen. In der Rückschau bin ich sehr froh, dass diese Vereinbarung geplatzt ist, den die entsprechende Stelle am Klinikum Fulda war um Klassen besser. !997 trat ich die Stelle an.

Da man mich in Essen nicht wollte, wollten sie auch Jacques´ Kunstwerke nicht mehr lagern. Wieder wurde ein Lastwagen gemietet, die Kunstwerke von dem Dachboden des Elisabethkrankenhauses geschleppt, eingeladen und in das Parterre eines ehemaligen Schwesternwohnheims in Fulda gebracht. Dort blieb das Oeuvre nicht lange. Das Haus, das wir in Fulda gemietet hatten, war recht schön. Man hatte auch ein Schwimmbad angebaut und das funktionierte seit vielen Jahren nicht mehr (Abbildung 32). Es war aber ideal, die Werke dort einzulagern. Der nächste Transport.

Da das Haus verkauft werden sollte, mussten wir nicht nur eine neue Bleibe für uns, sondern auch für die Bilder und Skulpturen suchen. Die fanden wir in einem kleinen Dörfchen in der Nähe. Und so kam die Kunst von Jacques Riousse ins Rhöndörfchen Wisselsrod. Dort blieben sie wohl drei Jahre. Jacques Nichte Anne und ihr Mann Geniès Imbert hatten in der Zwischenzeit Jacques´ „Bonnelle“ so renoviert, dass man nicht nur dort wohnen, sondern auch die Werke einlagern konnte (Abbildungen33 und 34).

Also kamen sie wieder zurück nach Frankreich ins „Bonnelle“.

Die letzten Jahre

Nachdem wir nach Fulda umgezogen waren, konnte Jacques uns nur noch einmal besuchen. Das war Weihnachten 1999. Schon das Abholen in dem riesigen Frankfurter Flughaben war nicht einfach, da wir ihn ausrufen lassen mussten, um ihn zu finden. Der Lärm und die Hektik haben ihn einfach loslaufen lassen, anstatt bei der Information zu warten. Es war zu viel für ihn. Während des Aufenthaltes bei uns hatten wir mit dem Kunstverein Fulda eine große Ausstellung organisiert unter dem Titel: „Schöne Bescherung“ Die Ausstellung in der „Passage zum halben Mond“ wurde wegen großen Interesses verlängert und hatte umfangreiche Berichte in den Medien. Unseren Sohn Philipp konnten wir gewinnen die Vernissage musikalisch zu bereichern (Abbildung 35). Ich glaube es war seine letzte Ausstellung. Die Bilder und Objekte, die wir gesammelt hatten, bildeten eine schönes Ensemble. Und für die Darstellung der Objekte hatten die Profis des Kunstvereins gute Arbeit geleistet.

Zu seinem 90sten Geburtstag sind meine Frau Gabi und ich nach Nizza gefahren. Die Geburtstagsfeier fand in dem Restaurant statt (Abbildung 36), dass 30 m aufwärts an der Straße lag, Jacques war schon sehr eingeschränkt, aber er wohnte noch allein in seinem Appartement unter der Kapelle. Alain Coussement, der ja mit Jacques Nichte Anne die „Fondation des Amies de Jacques Riousse“ ins Leben gerufen hatte, erzählte, dass man wiederholt ihn gefragt hätte, ob denn nicht lieber ins Altersheim ziehen wolle. Er habe immer abgelehnt. Auch wir haben ihn des Öfteren gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, bei uns zu wohnen.

Im darauffolgenden Winter rief mich Anne Hajjar-Riousse an. Es ginge ihm schlecht. Er wäre gestürzt und hätte einen unbestimmten Zeitraum vor der Kapelle in der Kälte gelegen. Was macht Jacques im Winter draußen? Nun muss man wissen, dass es zu Beginn seines Aufenthaltes in St. Martin de Peille noch keine Müllabfuhr gab. Also hat Jacques seinen Abfall selbst versorgt. Biologische Abfälle hat er in kleinen Terrassen verdichtet, die er um die Kapelle anordnete. So gewann er zusätzlichen begehbaren Grund. Der gesamte Boden um die Kapelle herum war stark abschüssig. Die nicht biologischen Abfälle hat er verbrannt, wie viele in der gesamten Region bis nach Italien hinein. Oft haben wir gerochen, wenn wir uns mit dem Auto von Genua kommend, Nizza näherten.

Als man Jacques fand, war er nicht ansprechbar und ein klares Bewusstsein hat er auch nicht mehr erlangt. So wies man ihn in das Altersheim in Peille ein, zunächst in die Krankenstation, später erhielt er ein Zimmer, wie alle anderen Bewohner des Heims. Wenn wir ihn besuchten, sah er uns wohl an, man meinte, er würde uns auch erkennen, besonders die Kinder. Unterhalten konnten wir uns nicht mehr. Wir hatten aber den Eindruck, dass er sich wohlfühlte. Das Foto (Abbildung 37) ist in dem Café des Altersheims aufgenommen. Nach seinem 90. Geburtstag waren wir noch ein oder zweimal in Peille. Einmal davon waren wir mit unseren Kinder Julia und Philipp nach Nizza geflogen. Hier trafen wir auf Anne Hajjar-Riouss und ihren Partner Geniès Imbert (Abbildung 93. Geburtstag). Ich erinnre mich noch besonders daran, da ich am Tage vor dem Abflug Nierenkoliken bekam, die nur mit schmerzstillenden Infusionen pariert werden konnten. Als Infusionsständer nutzte ich die Tür des Hotelkleiderschrankes, nachdem es mir gelungen war die Infusionsnadel selbst zu legen.

Wie Anne uns erzählte, wurde Jacques immer weniger, so dass er am 4.12.2004 starb. Mit vielen Menschen habe auch ich mich auf dem Friedhof von Peille von ihm verabschieden können, bis das Fach, in das sein Sarg geschoben wurde, verschlossen wurde.

Sein Einfluss auf mich, auf uns, auch auf unsere Kinder geht über seinen Tod hinaus. Viel habe ich von ihm gelernt und denke täglich an ihn.

Der Mut etwas zu beginnen, ohne zu wissen, ob man es auch zu Ende bringt, nach Lösungen zu suchen, zu improvisieren, seine Zuversicht und die Liebe zu den Menschen hat mein familiäres, wissenschaftliches und berufliches Leben stark beeinflusst. Auch wenn ich später von vielen anderen Menschen eine Menge gelernt habe. Jacques Riousse, Onkel Jacques, hat mir eine Tür geöffnet und dafür bin ich ihm dankbar.

Ludwig Spätling Fulda, 15. Februar 2024